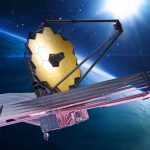

L’univers fascine, intrigue et étonne. Mais parfois, certaines découvertes remettent tout en cause. C’est ce qui se produit aujourd’hui avec les données du télescope spatial James Webb.

Ce nouvel outil d’observation oblige à repenser ce que nous pensions savoir sur l’origine et l’évolution du cosmos.

Deux télescopes, deux regards sur l’espace

Pendant plus de trois décennies, le télescope Hubble a été une référence. Placé en orbite basse autour de la Terre, il a permis de capturer des images spectaculaires de galaxies, de nébuleuses et d’astres lointaines.

Grâce à lui, l’astronomie a franchi un cap important en rendant l’univers plus visible que jamais.

En 2021, un nouveau télescope entre en scène : le James Webb. Situé à plus d’un million et demi de kilomètres de notre planète, il fonctionne dans l’infrarouge. Cela lui permet de remonter plus loin dans le temps que Hubble jusqu’aux premières lumières de l’univers.

Il offre une précision inégalée pour étudier la formation des premières étoiles et galaxies, quelques centaines de millions d’années après le Big Bang.

Mais entre les deux instruments, une différence majeure apparaît : leurs mesures sur l’expansion de l’univers ne concordent pas.

La constante de Hubble : un chiffre qui divise

Depuis des années, les scientifiques tentent de déterminer à quelle vitesse l’univers s’étend. Cette vitesse est appelée la constante de Hubble. Pour la dimensionner, on utilise deux approches principales.

La première s’appuie sur le rayonnement fossile du Big Bang, également appelé fond diffus cosmologique. Cette méthode suggère une expansion de 66 kilomètres par seconde, par mégaparsec (environ 3,26 millions d’années-lumière).

La seconde méthode repose sur l’observation de certaines étoiles variables (les Céphéides) et des supernovae dans des galaxies proches. Elle donne une vitesse plus élevée : environ 74 kilomètres par seconde, pour la même distance.

Ce décalage entre les deux résultats est connu sous le nom de « tension de Hubble ». Etudié depuis longtemps, il reste sans explication claire.

James Webb confirme : le mystère s’épaissit

Avec ses capacités d’observation avancées, James Webb apporte des mesures encore plus précises. Et au lieu de réduire l’écart entre les deux méthodes, il le confirme. Les résultats ne peuvent plus être simplement attribués à des erreurs techniques ou à des imprécisions.

Pour Adam Riess, prix Nobel de physique et responsable de ces recherches, cela pourrait signifier que nous avons mal compris certains principes fondamentaux de l’univers. Une hypothèse qui ouvre la porte à de nouvelles théories, voire à l’existence de phénomènes encore inconnus.

Peut-être manquons-nous une donnée essentielle : une force cachée ? Une particule encore non détectée ? Ou une erreur dans notre modèle actuel de l’univers ?

Les pistes sont nombreuses, mais aucune n’est encore confirmée.

Une remise en question qui pousse à avancer

Cette situation rappelle un principe fondamental de la science : rien n’est jamais figé. Même les théories les plus solides peuvent être connaitre des révisions à la lumière des nouvelles découvertes.

Le télescope James Webb ne fait pas qu’observer le passé. Il invite à rester curieux, à poser des questions et à accepter que certaines réponses restent provisoires.

L’univers est peut-être plus vaste, plus complexe et plus étonnant que ce que nous imaginons. Et c’est justement ce qui rend son exploration si passionnante.