La communauté scientifique a récemment été bouleversée par une découverte étonnante. Une toute petite galaxie satellite, appelée Andromède XXXV, a été repérée à proximité cosmique mais elle ne correspond à aucun modèle connu.

Cette minuscule galaxie remet en cause nos certitudes sur la formation et l’évolution des galaxies en bousculant plusieurs idées longtemps acceptées. Une trouvaille qui secoue sérieusement le monde de l’astronomie.

Andromède XXXV : une anomalie troublante

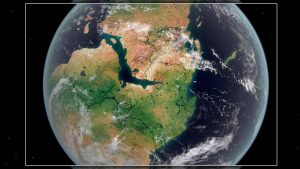

Située à environ 2,5 millions d’années-lumière de la Terre, cette galaxie tourne autour d’Andromède (M31), la célèbre grande galaxie voisine. Pourtant, ce petit objet céleste est très différent de ce que l’on observe habituellement.

Les chercheurs de l’université du Michigan l’ont identifiée comme la galaxie satellite la plus faible et la plus sombre jamais détectée en dehors de notre Voie lactée.

Eric Bell, astronome impliqué dans cette découverte, confie : « C’est la galaxie la plus faible que nous avons détectée autour de nous. Et elle nous surprend à plusieurs égards. »

Pour donner une idée, imaginez la différence de taille entre un grain de riz et un être humain. C’est à peu près l’échelle qui sépare ces galaxies satellites de leurs grandes voisines.

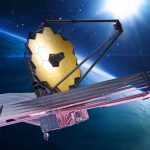

La découverte a été possible grâce à une analyse très précise de vastes ensembles de données, complétée par des observations détaillées du télescope spatial Hubble.

Ces études ont révélé des incohérences majeures avec les modèles actuels, surtout en ce qui concerne l’âge des étoiles qui composent Andromède XXXV.

| Caractéristique | Satellites habituels | Andromède XXXV |

| Âge moyen des étoiles | 10 milliards d’années | 6 milliards d’années |

| Nombre d’étoiles | Jusqu’à 100 000 | Environ 20 000 |

| Formation stellaire | Arrêté précocement | Prolongée |

Un paradoxe stellaire

Le point le plus surprenant est l’âge moyen des étoiles. Tandis que les galaxies satellites de la Voie lactée abritent principalement des étoiles âgées d’environ 10 milliards d’années, celles d’Andromède XXXV sont nettement plus jeunes avec une moyenne d’environ 6 milliards d’années. Cela remet en question la compréhension classique.

Jusqu’à présent, les astronomes pensaient que la formation d’étoiles dans ces petites galaxies cessait rapidement une fois que leurs réserves de gaz étaient épuisées.

Mais ici, la formation s’est prolongée beaucoup plus longtemps. Ce phénomène suggère qu’un autre mécanisme pourrait intervenir : la naissance des étoiles pourrait s’arrêter seulement lorsqu’une galaxie massive voisine « aspire » le gaz nécessaire à ce processus.

Des obstacles théoriques difficiles à surmonter

Plusieurs éléments pourraient empêcher l’existence même d’Andromède XXXV :

- Un univers primordial très chaud et dense

- Le déclenchement provoqué par les premières étoiles et leurs trous noirs

- La théorie qui affirme que les galaxies de moins de 100 000 étoiles arrêtent rapidement leur formation

- Un environnement hostile aux petites structures stellaires

- L’influence gravitationnelle forte des grandes galaxies voisines

Malgré tout cela, la galaxie a réussi à survivre et à continuer à former des étoiles.

Vers une remise en question des connaissances

Cette énigme intrigue fortement les chercheurs. Comment une galaxie aussi petite at-elle pu non seulement survivre, mais aussi continuer à se développer pendant des milliards d’années ? Ce mystère ouvre de nouvelles perspectives et invite à réexaminer les modèles actuels.

Les futures missions d’observation spatiale devraient peut-être découvrir d’autres galaxies similaires en enrichissant ainsi notre compréhension de l’univers et de ses lois.

L’univers, toujours une source de surprises

Cette découverte est probablement la première d’une série d’anomalies galactiques qui complétera progressivement nos connaissances. Au fil des progrès technologiques, d’autres exceptions émergeront sûrement, bousculantes encore nos certitudes.

L’astronomie moderne n’a pas encore révélé tous ses secrets. Andromède XXXV est un grain de sable dans l’immensité cosmique, mais ce grain pourrait bien ébranler des théories majeures.

Et c’est là toute la beauté de la science : toujours en mouvement, toujours prête à s’interroger.