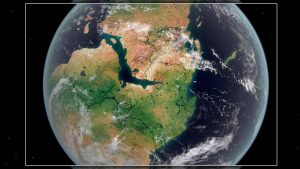

Le ciel s’est teinté d’orange, les paysages ont pris un air apocalyptique… et derrière ce spectacle étrange, une inquiétante découverte. Le sable venu tout droit du Sahara, qui a récemment recouvert une partie de la France, transporte avec lui des particules radioactives. Et si certains pensaient à un vieux souvenir des essais nucléaires français en Algérie, la réalité est bien plus vaste… et dérangeante.

Une poussière radioactive, bien plus qu’un simple phénomène naturel

En mars 2022, une tempête de sable a traversé la Méditerranée pour venir colorer le ciel français d’un voile orange. Si ce type de phénomène est assez courant, celui-ci a éveillé une curiosité inhabituelle : les analyses ont révélé la présence de césium-137, un isotope radioactif, dans les dépôts de sable.

Les premières hypothèses ont pointé du doigt les essais nucléaires menés par la France dans le Sahara algérien dans les années 60. Mais cette piste s’est vite révélée trop simpliste. De nouvelles recherches ont permis d’identifier une source bien plus vaste : des tests nucléaires internationaux réalisés pendant la Guerre froide, notamment par les États-Unis et l’URSS. Le sable aurait donc capté ces résidus radioactifs, avant d’être poussé par les vents jusqu’à chez nous.

Des niveaux de radioactivité à surveiller de près

Les scientifiques ont relevé une concentration médiane de 14 becquerels par kilogramme de sable, avec des pics impressionnants allant jusqu’à 1 000 Bq/kg. Même si ces chiffres restent en dessous des seuils d’alerte de l’Union européenne, ils suscitent une vraie inquiétude sur les effets à long terme de cette pollution invisible.

Grâce à des analyses isotopiques poussées, les experts ont pu remonter la piste de cette radioactivité. Chaque essai nucléaire laisse une sorte de « signature chimique » propre, ce qui permet d’identifier précisément les origines des particules. Résultat : ce ne sont pas seulement les essais français qui posent problème, mais aussi ceux menés à l’échelle mondiale.

Le climat, un amplificateur du risque radioactif

Et ce n’est peut-être qu’un début. Le réchauffement de la planète modifie les régimes climatiques, rendant plus fréquentes et plus intenses ces tempêtes de sable venues du Sahara. Résultat : la pollution radioactive pourrait devenir un phénomène récurrent, bien au-delà des frontières des zones de tests nucléaires.

Ce transport involontaire de particules dangereuses menace non seulement la santé humaine, mais aussi les écosystèmes fragiles. L’enjeu n’est plus uniquement environnemental : il devient sanitaire, géopolitique et climatique.

Un défi mondial qui appelle une réponse collective

Cette affaire rappelle à quel point les enjeux nucléaires et climatiques sont désormais étroitement liés. Il devient urgent de renforcer la coopération internationale pour surveiller ces phénomènes et développer des outils capables de les anticiper.

Les chercheurs appellent à une mobilisation rapide des gouvernements pour mettre en place des stratégies d’adaptation efficaces, mais aussi pour sensibiliser le public à ces nouvelles menaces silencieuses. La question n’est plus seulement « que s’est-il passé ? », mais bien « que risque-t-il encore de se produire ? »

En attendant, les tempêtes de sable ne seront plus regardées du même œil. Derrière leur teinte dorée, elles pourraient bien cacher une menace invisible… mais bien réelle.